Der Westerbork-Film

Im Frühjahr 1944 filmte der Lagerinsasse Rudolf Breslauer ausführlich im Lager Westerbork. Er tat dies im Auftrag der deutschen Lagerleitung. Vor allem Kommandant Albert Gemmeker war ein großer Befürworter, einen Film über das Leben im Lager zu drehen. Die Absicht war, das Filmmaterial zu einem professionellen Film zu bearbeiten, der sich für die Vorführung bei verschiedenen Veranstaltungen eignete. Allerdings kam es nicht so weit. Die Dreharbeiten wurden nach einigen Monaten eingestellt, und eine endgültige Version wurde nie erstellt. Ein Großteil des Rohmaterials ist erhalten geblieben und zeigt viele Aspekte des Lagers Westerbork.

Der „Westerbork-Film" gilt mit Recht als ein unersetzliches, einzigartiges Anschauungsdokument, das unter allen Quellen zum Zweiten Weltkrieg einen besonderen Platz einnimmt. Der Historiker Jacques Presser nannte sie diesbezüglich „unübertrefflich". Zu Recht, denn solches Filmmaterial ist aus keinem nationalsozialistischen Konzentrationslager bekannt. Die Film- und Produktionsdokumente wurden 2017 in das UNESCO Memory of the World Register aufgenommen. Das einzigartige Filmmaterial wurde dann untersucht, ausgewählt und sorgfältig restauriert.

Grundsätzliche Einwände

Das erste Filmmaterial von Westerbork wurde am 5. März 1944 gedreht. Schauplatz war die Registrierungsbaracke, in der ein christlicher Gottesdienst für konvertierte Juden abgehalten wurde. Das führte zu einem Aufruhr: Zwei Vorgänger der Gruppe Protestanten, Srul Tabaksblat und Max Enker, hatten grundsätzliche Einwände gegen die Dreharbeiten. Wütend verließen sie den Raum. Gemmeker reagierte heftig: Beide Männer wurden wochenlang in der Strafbaracke eingesperrt und von allen Aufgaben entbunden. Nur das Eingreifen der evangelischen Kirche verhinderte ihre Deportation.

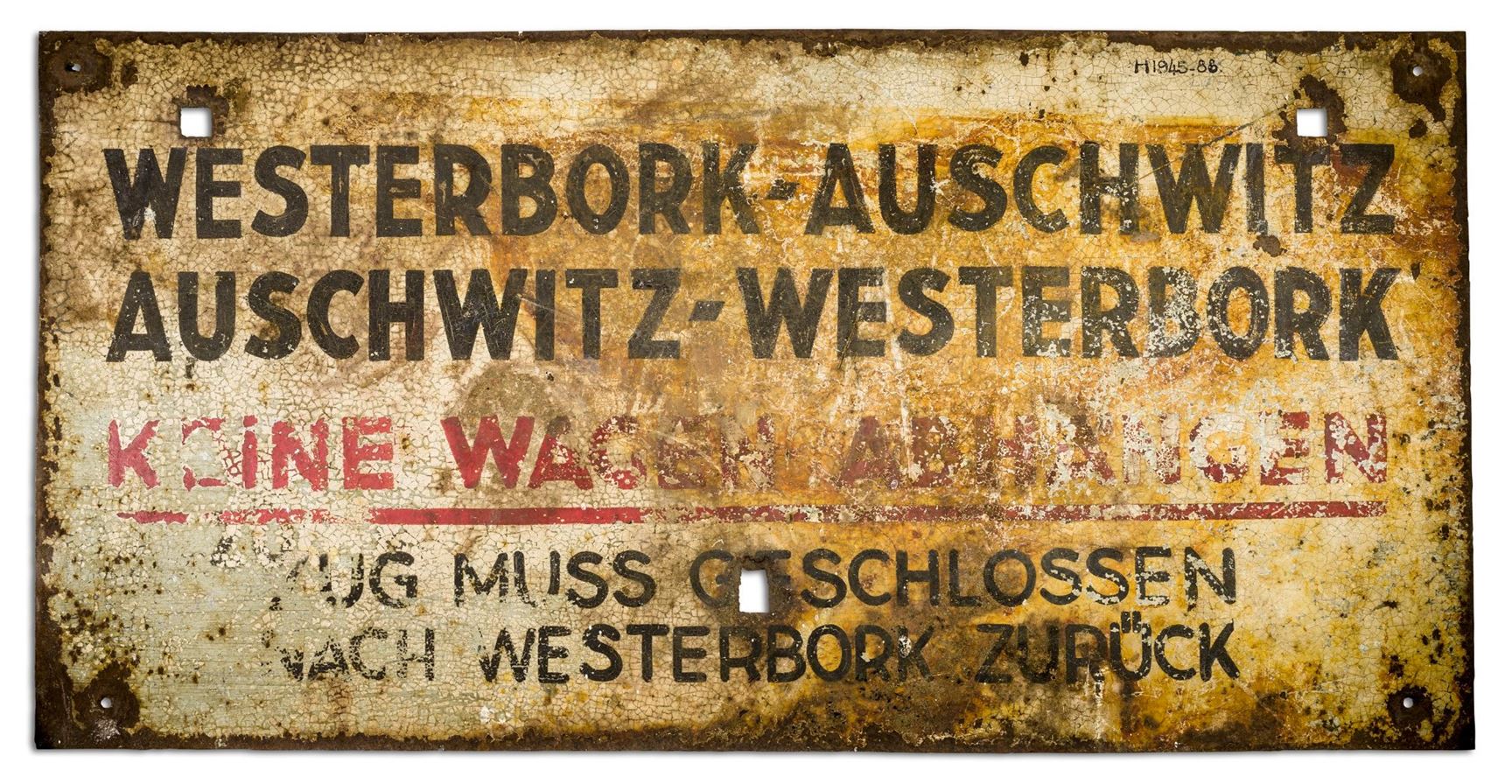

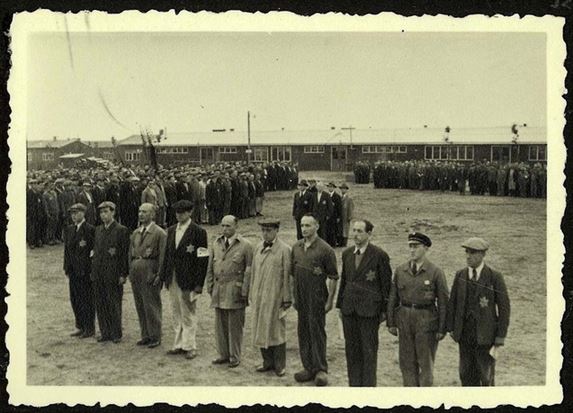

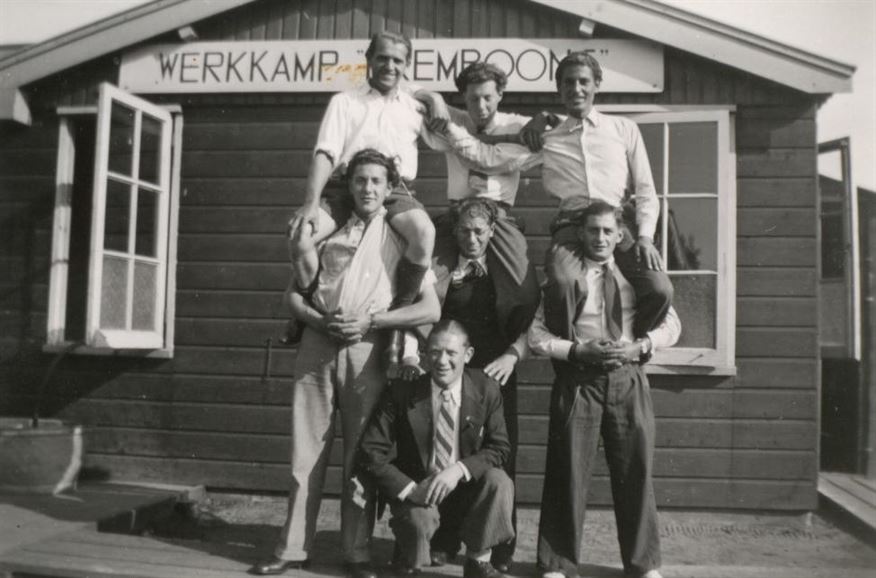

Die Bilder von Breslauer zeigen den Lageralltag: ein abfahrender Transport, ein ankommender Transport, die Registrierung und eine Kabarettvorstellung, Arbeiten am Gewächshaus im Garten des Lagerkommandanten, Morgengymnastik, Arbeiten in der Spielzeugwerkstatt und Arbeiten auf dem Flugzeugschrottplatz.

Nach der Deportation Rudolf Breslauers im September 1944 übernahm sein Kollege Wim Loeb die Fertigstellung des Films. Weil er mit einer nichtjüdischen Frau verheiratet war, war Loeb von der Deportation ausgenommen. In einem provisorischen Studio in seiner kleinen Lagerwohnung machte Loeb zwei Konzeptversionen des Westerbork-Films: eine „offizielle Version" und eine „Restversion". Die erste Bearbeitung war für Gemmeker. Die „Restversion" wurde als Beweismittel aus dem Lager geschmuggelt und bei einem Notar in Amsterdam hinterlegt.

Kurz vor und nach der Befreiung fanden auch die restlichen Aufnahmen des Westerbork-Films ihren Weg aus dem Lager, nur um nach vielen Wanderungen (zusammen mit der „Restversion") im Archiv vom Niederländischen Institut für Bild und Ton zu landen, wo sie fachmännisch restauriert wurden.

Symbol des Holocausts

In den Jahren nach der Befreiung war der Westerbork-Film eine wichtige Quelle der historischen Forschung und Einbildung. Es wurde als Beweismittel in Prozessen gegen Nazis verwendet, in Dokumentationen und Ausstellungen aufgenommen und war Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen. Vor allem die Bilder des abfahrenden Transports wurden weltweit zu einem Symbol des Holocausts. Das berühmteste Bild ist das Mädchen, das zwischen den Wagentüren hervorschaut. Erst in den 1990er Jahren wurde klar, wem dieses „Gesicht der Vergangenheit“ gehörte.