1940 - 1942

Nachdem die jüdischen Flüchtlinge in das Lager Westerbork zurückgekehrt waren, wurden die Richtlinien verschärft. Das Rein- und Rausgehen war vorbei. Grenzen wurden mit Schildern markiert. Die Disziplin wurde verschärft. Das Justizministerium hat die Leitung des Lagers vom Innenministerium übernommen. Unter der Führung des neuen Kommandanten Jacob Schol wurde die Bewachung ernst genommen. Anstelle einiger Gendarmen überwachte nun ein Trupp von fünfzehn Soldaten das Lager.

Morgens und nachmittags wurde ein Appell abgehalten, die Briefzensur wurde verschärft und das Radfahren verboten.

Andererseits wurde die Bildung ernst genommen. Die Kinder mussten bis zum neunzehnten Lebensjahr die Schule besuchen, später bis zum vierzehnten Lebensjahr. Für alle Arbeiten wurden sogenannte "Dienstgruppen" gebildet und jede Baracke hatte einen eigenen Barackenleiter. Diese Maßnahmen standen im Einklang mit der fortschreitenden Militarisierung des Lagers, das hermetisch von der Außenwelt abgeschottet war. Kommandant Schol legte den Grundstein für eine Lagerorganisation, die von den Deutschen übernommen wurde. Der antideutsche Kommandant Schol hielt eine perfekte Organisation für das beste Mittel, um die Deutschen fernzuhalten. Und obwohl Schol sein Regime verschärfte, handelte er nicht unmenschlich. Das gefiel einigen deutschen Behörden nicht: "Ich habe den Eindruck, dass die Juden hier viel zu menschlich behandelt werden und dass sich die Juden aufgrund der Haltung des Lagerkommandanten hier sehr wohl fühlen. (...) Es wäre vor allem notwendig, den Lagerkommandanten auszuwechseln.“

Als die Nazis Anfang 1942 mit der systematischen Vernichtung der Juden begannen, hatte dies auch Auswirkungen auf das Lager. Es wurde um eine große Anzahl von Baracken und kleineren Gebäuden erweitert. Am 1. Juli wurde das Lager als Polizeiliches Judendurchgangslager bezeichnet. Obwohl Kommandant Schol noch bis Januar 1943 blieb, übernahm der Kommandeur der Sicherheitspolizei (SD) die Aufgabe der niederländischen Lagerleitung.

Erste Bewohner

Werner Bloch war einer der ersten Bewohner des Flüchtlingslagers bei Westerbork. 'Je weiter wir kamen, desto einsamer wurde es. An einer Stelle gab es nichts als Heideland. Ab und zu ein paar Büsche. Und dort, wo das Flüchtlingslager schließlich sein würde, war eine riesige große Ebene, auf der es nur Heidekraut und Sand gab und die sehr trostlos war.'

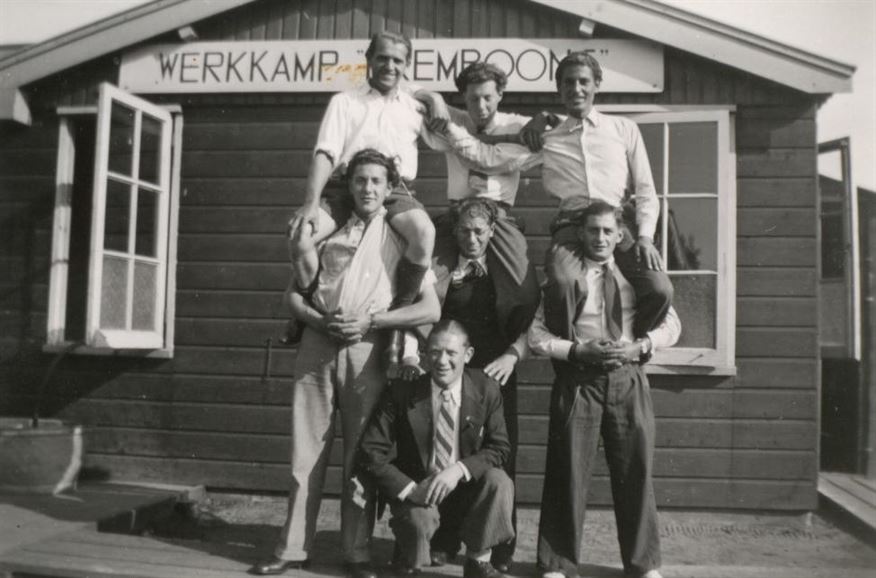

Die ersten Bewohner mussten sofort die Ärmel hochkrempeln. Die Baracken wurden gebaut, aber es musste noch viel an der Innenausstattung gearbeitet werden. Drinnen konnte es einigermaßen warm und trocken sein, draußen war es rau und schlammig.

Da die Zentralküche alles andere als zentral gelegen war, war es unmöglich, tatsächlich warme Mahlzeiten zu servieren. Diese Umstände machten das Lagerleben nicht gerade angenehmer. Aus dem Lagerbauernhof De Schattenberg sollte neues Land zurückgewonnen werden. Diejenigen, die diese schwere Arbeit nicht gewohnt waren, spürten, wie es war, die Heide mit einer Schaufel umzugraben. Das Graben war notwendig, um ein gut laufender gemischter Bauernhof aus dem Boden zu bekommen, die das ganze Lager ernähren könnte. Die im Bau befindliche Anlage war allerdings alles andere als profitabel.

Aufgrund der isolierten Lage des Lagers waren die Bewohner hauptsächlich voneinander abhängig. Anfänglich blieb das Lager nur spärlich besiedelt. Am 9. Oktober 1939 kamen die ersten 22 Flüchtlinge an. Ende Januar 1940 waren es 167. Ab Februar 1940 stieg die Zahl schneller an: Ende April befanden sich 749 Flüchtlinge in Westerbork. All die Versprechungen von Bildung und Erholung waren ins Leere gelaufen. Die Bewohner erlebten ihre Unterkunft zunehmend als Konzentrationslager. Das Unbehagen über das, was die Nazis planten, wuchs. Mit erschrockenen Augen schauten sie auf die Karte der Niederlande und sahen, dass Westerbork nicht weit von Deutschland entfernt war.